7月5日下午,大连市第十批援藏干部人才集中返连,市二院麻醉科副主任医师侯喜龙带着雪域高原的祝福与三年医疗帮扶成果,在市卫健委副主任王剑飞、机关党委办公室(人事处)处长李光盈,以及医院副院长杜红旭、部分职能部门负责人和家人的迎接中,踏上了熟悉的滨城土地。

格桑花开映雪山,见证医者赤子心。三年前,侯喜龙作为2022年第十批“组团式”援藏医疗人才启程奔赴西藏。在海拔4000多米的西藏索县,他以“授人以渔”的智慧填补技术空白、打造“带不走的医疗队”,聚焦疼痛门诊建设与二甲医院创建攻坚,为索县医疗体系奠定了关键基石,以实际行动诠释了援藏医生的初心使命。

生死时速间 打破高原医疗壁垒

初到索县人民医院,侯喜龙便直面这里麻醉技术的 “卡脖子”困境——设备有限,技术断层,复杂手术因麻醉受限长期无法开展。他的到来,为这里带来了前所未有的变革:

8月龄的重症患儿血氧骤降至65%,在高原缺氧与设备简陋的双重考验下,侯喜龙凭借深厚功底,精准完成关键插管,实现了索县人民医院婴儿气管插管“零”的突破,让濒危的小生命重获生机。

此后,这双手又突破了“仅能半身麻醉”的局限:通过精心评估、反复推敲,他带领团队耗时两个多小时完成了医院首例全麻手术,为颅脑、胃肠等复杂手术劈开了通途。

心系高原孕产妇,侯喜龙成功引入并实施索县首例无痛分娩技术。在此基础上,他成功申报了西藏自治区科研课题《NBASS在高海拔地区自然分娩孕妇疼痛管理的应用研究》,为高原镇痛探索出科学路径。

授人以渔 培育高原医疗 “种子团队”

“援藏不是终点,而是让技术在这里扎根的起点。”侯喜龙始终坚信这一点。在他推动下,索县人民医院麻醉科成功跻身那曲市首批市级临床重点专科,成为当地县级医院首个获此殊荣的麻醉科室。

侯喜龙一边引进麻醉机、呼吸机等关键设备与抢救药品,一边牵头制定15项核心制度流程。从操作规范到应急预案,让科室管理有了“铁规矩”。

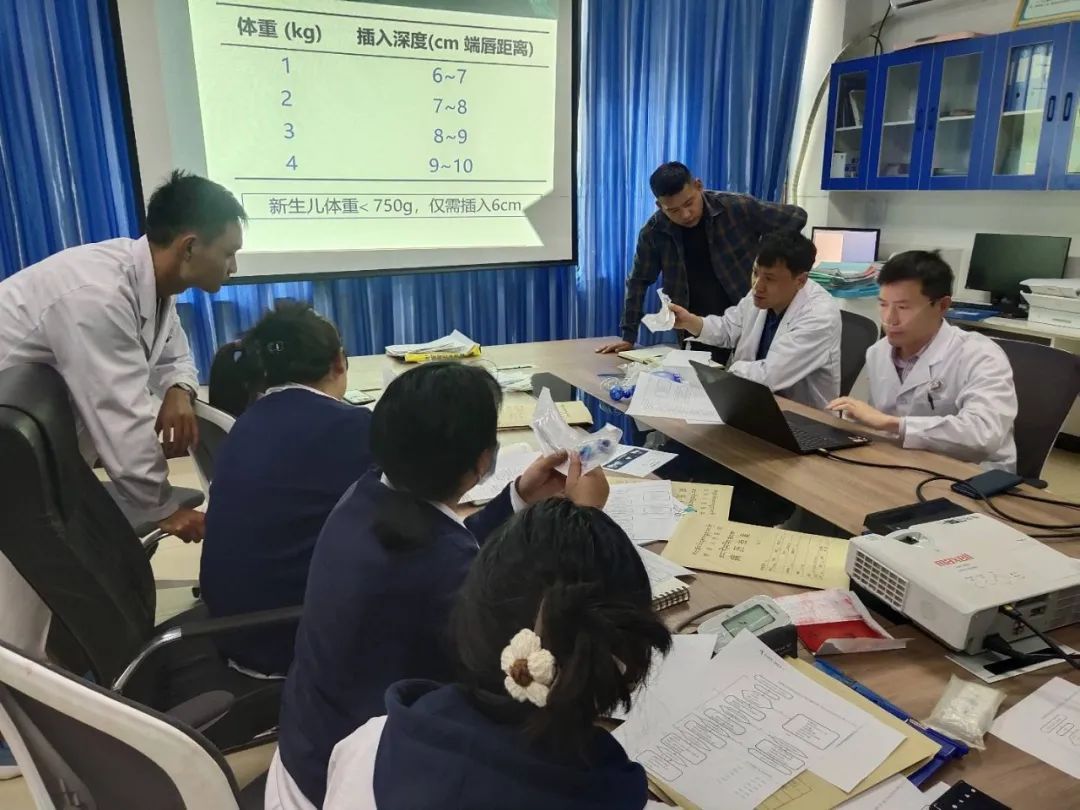

临床麻醉、疼痛诊疗、术后复苏三个单元的划分,让学科架构愈发清晰;与索朗欧珠、旦增仓巴等藏族医生签订的“师带徒”协议,系统培训超声引导神经阻滞(精准麻醉)、呼吸机临床应用等5项新技术,让技术有了“传承人”——徒弟们如今已能独立开展全身麻醉、超声引导神经阻滞、无痛分娩等复杂技术,一支“带不走的医疗队”正茁壮成长。

攻坚冲刺 为长远发展夯基垒台

援藏后期,侯喜龙将重心转向疼痛门诊建设与二甲医院创建两大硬仗。

侯喜龙带领团队从零开始搭建疼痛门诊并实现常态化运行。产妇卓玛是疼痛门诊首例接受椎管内分娩镇痛技术的受益者,通过全程镇痛管理,母女平安。疼痛门诊不仅让无痛分娩成为常态,更带动术后镇痛、慢性疼痛诊疗系统化开展。

依托市级重点专科平台,系统培训本地医生掌握超声引导神经阻滞术,让关节痛、神经痛等顽疾有了精准治疗方案。将疼痛管理深度纳入麻醉科常规服务范畴,为门诊独立运行奠定坚实技术基础。

在二甲医院创建的攻坚阶段,他修订的15项核心制度(含麻醉规范、应急预案)成为评审亮点,推动院感科成为全院二甲内审示范,管理体系构建获评审组高度认可;全麻技术的常规化应用,直接满足了复杂手术的技术要求;自治区级科研课题的落地(高原无痛分娩),更填补了医院科研空白。这一系列成果,为二甲评审夯实“技术+学术”双基础,更为索县人民医院叩开了高质量发展的大门。

雪域行医路 藏汉同心写春秋

翻越高山峡谷,侯喜龙的足迹遍布索县多个偏远乡镇。义诊时发现的藏族同胞就医难题,他或联系内地医院转诊,或促成远程会诊,让健康关怀跨越海拔阻隔。2022年初到高原时,急性阑尾炎发作的他刚好转便冲上手术台;长期高反带来的身体不适,从未让他停下工作脚步。这些事迹被农工党中央及辽藏两地媒体报道,成为新时代援藏精神的生动注脚。

“手术有大小,麻醉无大小。” 这句侯喜龙常挂在嘴边的话,恰是他三年援藏的写照。从技术突破到学科建设,从人才培育到科研攻关,他不仅完成了“输血”使命,更建起了可持续的“造血”机制。当格桑花再度盛开,雪山铭记着这位滨城医者——他以奉献为墨,以专业为笔,在藏东大地谱写了援藏医疗的新诗篇。

自“组团式”援藏工作启动以来,市二院已累计选派多批次、涵盖骨科、麻醉科等重点学科的医疗骨干赴西藏那曲索县开展帮扶工作。今后,我院将一如既往地积极响应辽宁省援藏号召,履行社会责任,为推动西藏自治区医疗事业高质量发展作出应有贡献。